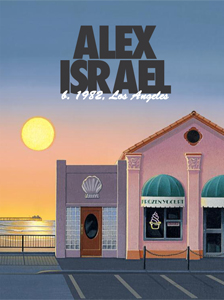

Monographie d'envergure dédiée à l'artiste californien, qui a fait de la ville de Los Angeles le sujet principal de son œuvre. Cette publication, abondamment documentée et illustrée, compose une vue d'ensemble chronologique des projets hétérogènes d'Israel – peintures, flash mobs, marque de lunettes, talk-show, entretiens, web-série, sculptures, film – chacun introduit par un court texte de l'artiste.

Artiste, chef d'entreprise, rédacteur pour

Purple Fashion,

Alex Israël (né en 1982) vit et travaille à

Los Angeles.

« L'œuvre d'Alex Israel est le portrait d'une ville, le portrait de Los Angeles. Ce n'est ni un portrait nostalgique, ni critique, ni sociologique, ce n'est même pas à proprement parler une déclaration d'amour, bien qu'évidemment tout cela soit quand même un peu au programme. Ce qui la distingue cependant, c'est l'endroit exact de ce portrait, on dirait même le lieu et l'heure, car c'est le portrait de Los Angeles maintenant – voilà pour l'heure. Pour le lieu, disons que c'est un portrait tracé depuis l'endroit même où se tient son auteur, un jeune homme de trente ans qui s'épanouit sans culpabilité dans la réalité économique, culturelle et technologique de son époque et de cette ville, justement.

Le dégradé appliqué aux larges toiles par un peintre décorateur de la Warner Bros se situe entre le coucher de soleil et l'écran de veille « spectrum », à l'endroit exact de la géographie de cette œuvre, elle-même là où se rencontrent éventuellement les clichés du cinéma Hollywoodien et l'énergie du monde connecté. Moins, d'ailleurs, que des couchers de soleil des films hollywoodiens s'agit-il de ceux des programmes télévisées renvoyant spécifiquement à Los Angeles qu'Alex connaît parfaitement, de

Melrose Place à

The O.C., sans distinctions véritable entre ce qui ressort de la série télévisée et ce qui émarge à la catégorie aujourd'hui particulièrement déconstruite de la

Reality TV (…).

Alex Israel est de ceux qui, d'une compréhension parfaite du système et de sa connaissance intégrale, ont fait une arme pour investir (et non pas dévaster ou tristement exploiter) le système contemporain de l'industrie de l'art, ménageant l'impression destructrice et son contraire, bref, inventant pour eux-mêmes une démarche aussi gracieuse que possible dans un paysage aux anfractuosités identifiées. Comme Tino Sehgal, Israel – et ce n'est pas un trait commun à ceux de sa génération – est bien au-delà du cynisme, bien au delà de l'opportunisme. Il s'agit encore pour lui d'inventer des choses malgré ce qu'il sait (ce que nous savons) de l'art, de donner à cette ambition les moyens qu'elle mérite sans se tromper sur cette idée même de moyens. L'époque fourbit à l'envi des chapelets d'œuvres qui se présentent avant tout comme critiques : elles sont fondées sur le désamour. Celle d'Israel, à l'inverse, est portée par l'amour qu'il voue à cette ville, Los Angeles, à la culture qu'elle incarne, à la manière dont l'époque s'y cristallise. C'est un retournement très “pop” des valeurs, et il y a en effet chez lui une fascination plus que Warholienne pour les choses et les gens. Il célèbre les couleurs du ciel de Los Angeles comme l'autre célébrait la soupe en boites, échange Liz Taylor contre Vidal Sassoon ou Bret Easton Ellis. Mais c'est le même procédé de célébration joyeuse, d'admiration avouée, de fanatisme revendiqué. »

Eric Troncy